CLASH!? Ich dusche, also denk‘ ich.

Der Livestream aus dem Gewandhaus zu Leipzig startet am 08. FEB 2024 um 19 UHR.

Wir öffnen die Bühne für Gedanken, Gefühle und Wünsche von Jugendlichen aus ganz Deutschland. Diese entwickeln eigene künstlerische Werke über Identitätssuche und den Zusammenprall verschiedener Welten. Aus über 80 Einsendungen werden die Preisträgerinnen und Preisträger des CLASH!?-Wettbewerbs im Konzert ihre Werke präsentieren. Es singt der GewandhausKinderchor unter der Leitung von Frank-Steffen Elster in Begleitung des Ekky Meister Trios und der Leipziger Band BUBE.

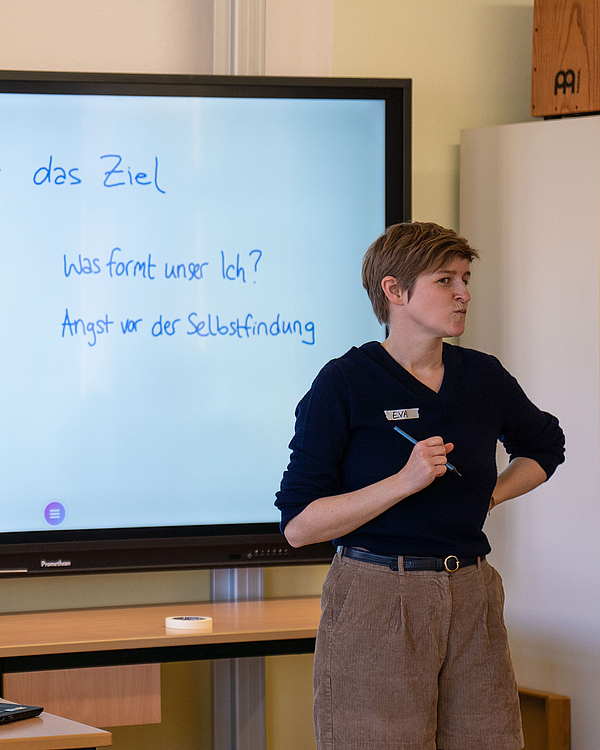

Aber CLASH!? ist nicht nur ein Konzert! Neben dem Wettbewerb gibt es noch drei Workshop-Reihen, in denen sich Jugendliche mit dem diesjährigen Motto „Ich dusche, also denk‘ ich“ auseinandersetzen: Beim Schreib-Workshop mit der Leipziger Autorin Christine Koschmieder lernen die Jugendlichen eine etwas andere Herangehensweise an das Schreiben von Texten kennen und beim Musik-Workshop mit BUBE kann sogar ein eigener Song erschaffen werden. Der Podcast-Workshop mit Eva Morlang gibt einen Einblick in eines der meistgenutzten Medienformate der heutigen Zeit.

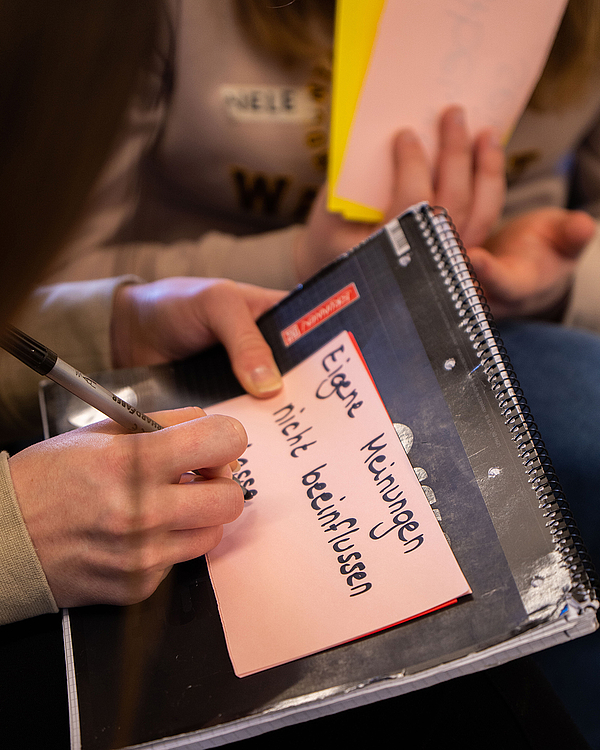

An dieser Stelle präsentieren wir die Ergebnisse des Podcast-Workshops aus dem letzten Jahr. Unter dem Titel „Das ICH ist das Ziel“ hat die Klasse 9a der Artur-Becker-Oberschule Delitzsch spannende Folgen entstehen lassen. Die Jugendlichen haben alles allein erarbeitet, vom Konzept der Podcasts bis hin zum Titel und dem Inhalt der einzelnen Folgen. Hört mal rein!

Mit freundlicher Unterstützung der PwC-Stiftung

Ergebnisse des Podcast-Workshops aus der letzten Ausgabe von CLASH!? 2023

Die Podcasts wurden produziert von der Klasse 9a der ARTUR-BECKER-OBERSCHULE DELITZSCH und GOOD POINTS PODCASTS

Workshop-Impressionen

Projektbeteiligte CLASH!? 2024

Eva Morlang & Tina Küchenmeister (Podcast-Workshops), Tina Küchenmeister (Audio-Schnitt), BUBE (Musik-Workshops), Christine Koschmieder (Schreib-Workshops). GewandhausKinderchor & Frank-Steffen Elster (Leitung), Ekky Meister Trio. Am CLASH!? Wettbewerb 2024 haben Schülerinnen und Schüler der folgenden Schulen teilgenommen: Immanuel-Kant-Gymnasium Lachendorf, Gerda-Taro-Schule Leipzig, Goethe-Gymnasium Leipzig. Yannic Borchert (Projekt-Koordination, Musikvermittlung Gewandhaus zu Leipzig)